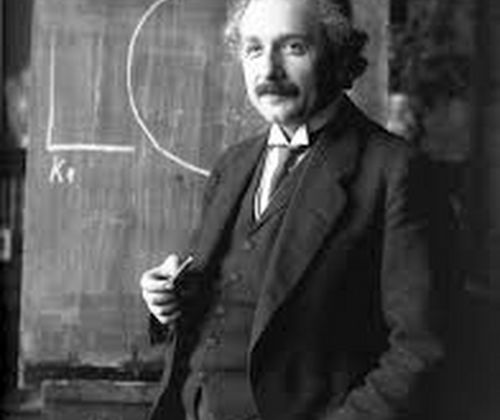

20世紀最高の天才と称された「アインシュタイン」

その名前は誰もが耳にしたことがあると思います。

しかし彼の誕生はいつなのか、どんな人物だったのか、どのような活動をしたなのか。知らない人も多いかも知れません。

彼は最初から天才と称されていたわけではなく、受け入れられなかった論文や、今での常識を覆し学会から受け入れてもらえなかったりなど。非常に苦労人な側面もあります。

何度も立ち上がり研究していった末に20世紀を最高の頭脳と称され、現代のテクノロジーの進歩に大きく貢献することになるのです。

世界が大きな戦争に巻き込まれていく最中で、功績を残し続けたアインシュタインの人生を、一緒に見ていきましょう。

Contents

アインシュタインの年表

アインシュタインの年表を確認してみましょう。

| 1879年 | 0歳 | ドイツのウルム市で生まれる。 |

|---|---|---|

| 1880年 | 1歳 | ドイツのミュンヘンに引っ越す。 |

| 1895年 | 16歳 | スイス名門のチューリッヒ連邦工科大学を受験するも不合格。しかし物理と数学が最高点だったので、アーラウのギウナジウムに通うことを条件に翌年の入学を許可される。 |

| 1896年 | 17歳 | ドイツ帝国の兵役義務を逃れるためドイツ市民権を放棄。 |

| 同年 | 同歳 | 数学と物理が最高ランクのため、無事チューリッヒ連邦工科大学への入学を許可された。 |

| 1900年 | 21歳 | 卒業を迎え、数学と物理の教員試験に合格。しかし物理学部長と不仲だったことで助手にはなれず。 |

| 1901年 | 22歳 | スイスの国籍を取得。扁平足や静脈瘤の症状で兵役を免れる。 |

| 1902年 | 23歳 | 友人の父の紹介で、スイス特許庁に3級技術専門職として就職。 |

| 1904年 | 同歳 | ミレヴァという女性と結婚。翌年長男が誕生。 |

| 1905年 | 26歳 | 特殊相対性理論を大学に提出するも受け入れられず。 |

| 1906年 | 27歳 | 「分子の大きさの新しい決定法」という論文を提出し受理される。 |

| 1908年 | 28歳 | 「光量子仮説」「ブラウン運動の理論」「特殊相対性理論」を発表。 |

| 1909年 | 29歳 | ・2級技術専門職へ昇進。 ・E=mc2を発表。 ・特許局を退職し、チューリッヒ大学の助教授になる。 ・ジュネーヴ大学より名誉博士号が授号される。 |

| 1909年 | 30歳 | プラハ大学の教授となる。次男が誕生する。 |

| 1910年 | 32歳 | チューリッヒ連邦工科大学の教授に就任。 |

| 1913年 | 34歳 | プロシャ・アカデミーの会員となる。ドイツのベルリンに転居。 |

| 1914年 | 35歳 | ・ベルリン大学の教授に就任。 ・第一次世界大戦が勃発。ニコライ=アインシュタイン宣言に署名。 |

| 1917年 | 38歳 | 一般相対性理論を発表。 |

| 1919年 | 40歳 | ミレヴァと離婚。エルザという女性と再婚。 |

| 1920年 | 41歳 | オランダ訪問。 |

| 1921年 | 42歳 | プラーグ(チェコの首都プラハ)、ウィーン、イギリス、アメリカ訪問。 |

| 1922年 | 43歳 | ・フランスと日本訪問。 →慶應義塾大学の大講堂での講演を皮切りに全国各地で講演。 ※日本途中にノーベル物理学賞を受賞。 |

| 1923年 | 44歳 | ・エルサレムとスペイン訪問。 |

| 1924年 | 45歳 | ボース=アインシュタイン統計の理論を発表。 ・論文「重力および電気の統一理論」を発表。 |

| 1928年 | 49歳 | ・ベルギー王家を訪問。 ・論文「Riemann幾何学と遠隔平行性」を発表。 ・論文「重力および電気の統一場理論に対する新しい可能性」 ・ベルリンへ帰る。ポルダム(ドイツのブランデンブルク州の州都)に、アインシュタイン研究所を設立。 |

| 1929年 | 50歳 | ・論文「統一場理論」を発表。 ・アメリカ訪問 |

| 1931年 | 52歳 | ヒトラーが政権につき、ユダヤ人への迫害が激しくなる。 |

| 1932年 | 53歳 | アメリカに亡命。 |

| 1933年 | 54歳 | ・プリンストン高等学術研究所の教授に就任。 ・プロシャ・アカデミーを辞任。 |

| 1935年 | 56歳 | ポドルスキー、ローゼンと共に、EPRパラドクスを発表。 |

| 1936年 | 57歳 | 妻のエルザが死去。 |

| 1939年 | 60歳 | ・アメリカのルーズベルト大統領宛に、原子爆弾の研究を勧める手紙を送る。 ・第二次世界大戦が勃発。 |

| 1940年 | 61歳 | アメリカの市民権を得る。 |

| 1941年 | 62歳 | アメリカ海軍省兵器局顧問に就任。 |

| 1945年 | 66歳 | ・日本の広島と長崎への原爆投下報道に衝撃を受ける。 ・第二次世界大戦が終結。 |

| 1946年 | 67歳 | 国連総会宛に世界政府樹立を提唱する手紙を送る。 |

| 1948年 | 69歳 | 論文「重力場理論の拡張」を発表。 |

| 1949年 | 70歳 | 「一般相対性理論における粒子の運動」を発表。 |

| 1952年 | 73歳 | イスラエル初代大統領が3年前に死去。イスラエル政府から、第二代大統領をオファーがくるも、辞退。 |

| 1955年 | 76歳 | 哲学者ラッセルと共に核兵器廃絶や戦争の根絶や科学の平和利用などを訴える宣言に署名。 |

| 1955年 | 没年 | 心臓付近の痛みを訴えて倒れる。手術を拒否。死去。 |

アインシュタインとはどんな人?

本名は、アルベルト・アインシュタイン(Albert Einstein)。

1879年3月14日、ドイツのウルム市にて、父はヘルマン・アインシュタイン、母はパウリーネ・コッホの間に長男として誕生します。ユダヤ人でした。

アインシュタインは、5歳くらいまでは言葉を発して会話をすることがなかったそうです。言葉を理解したり会話したりは問題なかったが、言葉を出すことには苦労したようです。

その後父親からもらった方位磁石に非常に興味を持ち始めたのと、母親がピアニストだったこともあり、6歳からヴァイオリンを習っていました。モーツアルトの音楽を愛好しており、他にもシューベルトやヴィヴァルディの音楽も好んでいたとそうです。

小学生にあがると、数学に異常な才能を示し、9歳の頃にはピタゴラスの定理を知り、寝る間も惜しんで自力で証明したり、12歳にはユークリッド幾何学や微分積分学も独習したといわれています。

同じ頃に天文学の存在も知り、物理学にも関心を示すようになりました。

16歳になるころに、スイスの名門のチューリッヒ連邦工科大学を受験するも総合点が足りず不合格となります。

しかし校長先生が物理と数学の点数が最高ランクだったので、アーラウのギムナジウムに通うことを条件に翌年入学資格を与えました。

チューリッヒ連邦工科大学も卒業の時期になりましたが、助手に採用されず、臨時講師や家庭教師をして生活をしていました。

ちなみにアインシュタインは、父の許可のもと、ドイツ帝国の兵役義務から逃れるために、ドイツ市民権放棄しています。その後スイス国籍を取得するまで無国籍でした。

この時点では、彼はまだ優秀な一講師ですが、26歳くらいから脚光を浴びることになるのです。

光の量子論

一つ目の論文は、光の性質に関するものでした。それが「光量子仮説」です。

アインシュタインは、この論文でノーベル賞を受賞します。

この当時は「光とは波である」という考えが一般的で、光エネルギー=光の強さや量ということが定説でした。アインシュタインはその定説に対し、光は波であると共に粒の流れであるという新しい考えを発表します。

当時の科学者たちが頭を抱えた現象があります。

ある種の金属に光を当てると電子が飛び出す現象があります。

電子が金属から飛び出すには、ある程度エネルギーが必要になので、

この現象は「金属の中の電子が、光からエネルギーをもらって飛び出す」ということになります。

ちなみに振動数が大きい光(青色の光)は、弱い光でも短時間でも、同様な現象が見られました。

しかし、振動数が小さい光(赤色の光)は、どんなに明るく長時間、光を当てても同様の現象が起きないのです。

この現象は、どうもおかしいと科学者たちは悩みました。

そんな中、学会に物議を醸したのがアインシュタインでした。

アインシュタインは「光とは波であり粒である。光とは2つの状態を兼ね備えている」(光量子仮説)を発表し、振動数が大きい光の粒子は、大きなエネルギーを持ち、振動数が小さい粒子は小さいエネルギーを持つ。その粒子の持つエネルギーは、振動数に比例すると唱えました。

この新しい考え方に、当時の物理学会はひどく混乱したようです。それもそのはず。今まで当たり前だった常識(光とは波動)という常識が覆されたのですから。

将来、この理論を引き継いだ科学者たちによって研究が進められて、20世紀に最も発展した学問である「量子力学」となるのです。

現在のPCコンピューターや電化製品などで使用されている半導体は、この量子力学無しでは制御できなかったと言われています。

この年アイシュタインは「光量子仮説」と共に次々と画期的な論文を発表。

1905年は奇跡の年と言われています。

ブラウン運動の理論

ブラウン運動とは、液体や気体中に浮遊する微粒子(コロイド分子)が不規則に運動する現象のことで、長い間その正体が不明でした。

ちなみに現在では物質=原子は当たり前となっていますが、原子が実在すると分かったのは、約100年ほど前のことなのです。

ブラウン運動とは、1872年にイギリスの植物学者 R・ブラウンが、花粉から出た粒子の水中における運動を顕微鏡で観測したことにより発見されました。

R・ブラウン氏がブラウン運動を発表した約80年後の1905年に、アインシュタインは、ブラウン運動(花粉などの微小な物質が水の上で不規則な動きをする)を細かく観察し、この現象は花粉が水分子を衝突し起こっていると唱えます。

実際に水分子とぶつかった花粉がどのように動くのかを計算によって求めました。

この計算は1908年に立証され、物質が原子の集まりであることが証明されたのです。

特殊相対性理論

アインシュタインといえば、相対性理論ですよね。

1905年に特殊相対性理論を発表。1916年には一般相対性理論を発表します。

特殊相対性理論とは、光の速度は常に一定であり、空間と時間が相対的に変化するものであることが証明され、また高速で動くものの時間は遅れるというものでした。

わかりやすい例をのせてみます。

(例1)時速60Kmで走る自動車に乗っていたとして、反対車線を走っている時速70Kmで走る車がいたとしたら、時速130Kmで走っているように見えます。

(例2)時速100Kmで走ってる電車から見た、同じ方向に走る時速80Kmの車は、時速20Kmで逆の方向に走っているように見えます。

これは速度合成の法則で、自分と相手の速度を計算できるのです。

当時、光が進む速度は状況によって変化すると思われていましたが、アインシュタインによって、光の速度はどんなに速い乗り物に乗っていようと、一定をキープして秒速30万Kmで進んでいくと原理されました。(光速度不変の原理)

この原理が特殊相対性理論に繋がっていくのです。

超高速の乗り物の中の様子を、乗り物の外から止まっている人が確認すると、物などが縮んで見えます。

光時計の実験を見てみましょう。

(例)電車の中に合わせ鏡を設置し、鏡と鏡の間を鏡の面に垂直に光を往復させます。光の往復回数で時間を計るという仕組みです。

電車が止まっている時は、もちろん光は鏡の面に垂直に往復していますが、電車のスピードが上がるにつれ、光の軌道が斜めになるのです。

光の軌道が斜め距離は、電車が止まっているときよりも長いので、これは超高速の乗り物に乗った人の時間の方が、遅れるということになるのです。

このように特殊な運動をすることで、時間と空間は変わるということが証明されたのです。

一般相対性理論

特殊相対性理論を発表した8年後には、一般相対性理論も発表します。

一般相対性理論とは、エネルギーや質量のある物質が存在すれば、その周りの時空間は歪むということでした。

また重力が強いものの近くは時間を遅れるということを主張します。

わかりやすく例を見てみます。

ゴム膜を張り、その上にビー玉を転がします。(これをビー玉(A)とします。)するとゴム膜の中央にビー玉(A)は転がっていき、ビー玉(A)の形に沿ってゴム膜は緩みます。

そのままもう一個の別のビー玉(B)を、先ほどのビー玉(A)と同様に、ゴム膜上に転がします。

するとビー玉(B)は、ビー玉(A)と隣合わせに吸い付くように隣に配置され、ゴム膜中央には、ビー玉A Bの周りに沿って丸くぼみができます。

アインシュタインは、このくぼみこそが重力であり、時空とは歪むものであると考えました。

また重力が強いものの周りは、時間が遅く流れることも提唱します。

これはもっとスケールの大きなイメージをしていただきたのですが、

例えば宇宙に一本の光が走っていたとして、光は基本的に真っ直ぐ進みますが、直線上に重力の強いものがあると、先ほどの考えではその周りには歪み(くぼみ)ができます。

光はそのくぼみに沿って走ることができますが、どうしてもくぼみに沿うと道筋が直線ではなく湾曲しているため、余計な距離が生まれてしまう=時間が余計にかかるため、重力が強い物体の近くは、時間の流れが遅いと考えたのです。

17世紀の科学者であるアイザック・ニュートンは「万有引力の法則」を発見し、地上の物全てが下に引っ張られており、「質量が大きな物体ほど強い重力をもつ、物体から距離が近いほど重力は強く、遠いほど弱い」ということを提唱していました。

しかし1916年にアインシュタインが、真の重力理論である一般相対性理論を発表し、今までの常識だった「質量の持つ物体は重力で周りのものを引っ張る」を、「質量を持つ物体は、重力で周りの時空を歪、歪んだ時空にある物体は、歪みの影響を受けることで、引っ張られたように動く」と発表し、物理学会を唸らせることになるのです。

あくまでも万有引力の法則は、地球内部での身近な現象に対して、つじつまが合っていた計算式で、宇宙規模の太陽や惑星などの強すぎる重力を放っている物体には、計算が合わないのではないかとアインシュタインは考えたのです。

一般相対性理論は、今まで解き明かせなかった宇宙の太陽と惑星の軌道までもなども解き明かすことになる素晴らしい発見だったのです。その後この理論を使って、宇宙の成り立ちや構造やブラックホールの謎など様々な研究が進められることができました。

これによりアインシュタインは20世紀最高の天才と称されるのです。

アインシュタインと原子爆弾

素晴らしい科学の発展は、時に人を殺める武器や兵器へ軍事利用されてしまうことは、世のことわりなのかもしれません。ここでは少し戦争の話になります。

1930年にナチス党が政権をとり、ユダヤ人への迫害が激しくなります。

アインシュタインも含め、多くのユダヤ系の科学者たちが、ナチスの迫害を受け、自由に研究ができない環境になってしまいます。その後アインシュタインは、ドイツから逃れるため自由な環境を求めアメリカへ亡命。その後アメリカで永住権を取得し、59歳の時にアメリカ国籍を取得します。

当時ドイツは科学技術が進んでおり、すでに核爆弾の研究を進めていました。

ウランの核分裂によって非常に大きなエネルギーが発生することに関心を持ったナチス党のアドルフ・ヒトラーは、原子爆弾を作る研究を進める準備します。

それを知ったドイツから亡命した学者たちは「ナチス・ドイツが最初に原子爆弾を手にすればこの世は危機的状況となり、世界がファシズムに制される」という危機感が高まり、ドイツより先に原子爆弾を作らないといけないといけないという考えに至り、原料を集めて原子爆弾の可能性を追求します。

平和主義者だったアインシュタインやその他の学者たちも、当時のアメリカ大統領フランクリン・D・ルーズベルトへ「原子力とその軍事利用の可能性」に触れた手紙に署名します。そしてアメリカにウランの研究を進めるよう求めました。

これによりアメリカを核軍拡競争へと引き入れるきっかけになるのです。

同じ頃、1939年にナチス・ドイツがポーランドへ侵略を始めたことをきっかけに第二次世界大戦が勃発します。

しかしこの流れが、アメリカの原子爆弾開発や製造計画である「マンハッタン計画」へと繋がってしまうのです。

1945年7月アメリカは、プルトニウムを原料とする最初の原子爆弾が完成し、人類初の核実験も砂漠地帯で行われ成功させます。

同じ頃、日本は第二次世界大戦で沖縄諸島に上陸したアメリカ軍とイギリス軍の連合国との戦いに敗退し壊滅状態となります。その約半月後に悲劇が起きてしまうのです。

1945年8月6日には高濃縮ウランを用いたリトルボーイが日本の広島に、3日後の8月9日にはプルトニウムを用いたファットマンが長崎に投下されます。

このニュースを受け、親日だったアインシュタインは大きな間違いを犯したと激しく後悔したと言います。

1945年7月、沖縄戦敗戦の頃にアメリカ、イギリス、中国は日本への降伏要求宣言であるポツダム宣言を発表しており、日本に無条件降伏するように突きつけていましたが、ようやく日本は8月14日に受諾する事となりました。

アインシュタインは戦勝国となったアメリカに対し「我々は戦いには勝利したが、平和まで勝ち取ったわけではない」と演説します。

1955年には核兵器の廃絶や戦争の根絶や科学の平和利用などを世界に訴える内容である

ラッセル=アインシュタイン宣言に署名しました。この宣言には日本人である湯川 秀樹も署名しています。

この発表した3ヶ月後にアインシュタインは病により、78歳でこの世を去りました。よってこの宣言は全世界の人類に向けた遺言状とも言われているのです。

アインシュタイン 名言や逸話やエピソード

アインシュタインの名言

神はサイコロを振らない

観測される現象が偶然選ばれる確率的な曖昧な量子力学を批判した言葉です。神様はサイコロを振って観測される現象を発見するわけではなく、必ずそれに伴った数式がある。それに皆が気づいていないだけで、どんなことにも法則があるということです。

第四次世界大戦があるとすれば、人類は石とこん棒で戦うだろう

もし今後第三次世界大戦が勃発すれば、武器は核兵器になる。核兵器を使用すると人類のほとんどが滅ぶことになり、文明も消滅するだろう。その戦争で生き残った人類が新たに原始的な暮らしをすることになるだろうといった、アインシュタインの予言です。

天才とは努力する凡才のことである

天才とは生まれた時から才能があったわけではない。誰よりも努力した結果である。

生まれ持った才能も、努力に勝ることはできないという努力こそ才能であるという言葉です。

アインシュタインの学生時代

アインシュタインは7歳頃まで文字を読むことができませんでした。

またアルファベットの「R」も生涯、反対に書くことしかできなかったといいます。

数学や天文学や物理学には関心を示すようになったが、確率は全くの不得意だったらしく、このことが量子力学や統計力学を否定する要素になったと言います。

学生時代(17歳〜19歳頃)のある日の昼休みに、学校の裏の丘に寝転んで外を眺めている時にある夢を見ます。それは、自分が光の速さで光を追いかける夢だったそうです。彼は、目が覚めるとすぐさま思考実験を試みます。これが、相対性理論のきっかけになったそうです。

学校での生活は、教師には反抗的な態度で、講義にもあまり出席しませんでした。また、興味がある分野は天才的だが、興味がない分野はとことん不得意だったそうです。

また大学時代には化学の実験中に爆発事故を起こし、学校をパニック状態にしてしまったこともあり、卒業後は大学に残って助手として働くことも許されませんでした。

アインシュタインと家族

どんなに突出した天才でも恋愛感情は人並みに持ち合わせていたようです。

アインシュタインは学生時代に自分の先生の自宅に身を寄せていましたが、その家に住む先生の娘に恋心を抱いたり、同じく学生時代に同じ課にいた、4歳年上の学友ミレヴァ・マリッチという女性にも恋心を抱きます。

彼女はアインシュタインの数学や物理学の才能に加えて、音楽の趣味も持ち合わせていることに魅力を感じて、二人はお付き合いをすることになります。

二人には紆余曲折ありましたが、アインシュタインが23歳の時に二人は正式に結婚します。その後長男のハンスが生まれ、次男のエドゥアルトも二人の間で誕生します。

アインシュタインは家族で小さなアパートに暮らしていた時に、アパートの壁が完全な平面ではなく、歪曲しており、壁と天井を結ぶ直線ではない。少し曲がっていることを非常に気にしていたと言います。それが後の一般相対性理論を生み出すきっかけになりました。

1914年従兄弟のエルザへ恋愛感情を抱いていることが発覚し、ミレヴァは息子二人を連れて家を出ます。その後別居生活が5年ほど続き、ノーベル賞で受け取る賞金をミレヴァに譲ることで、離婚が成立します。

そのすぐ4ヶ月後には不倫関係になったエルザと再婚します。

その後はアインシュタインが57歳になる時にエルザが没するまでは、二人で過ごすことになるのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

アインシュタインは、

・光の性質を解明し、時間と重力について説いた人である。

・光量子仮説でノーベル賞を受賞する。

・興味ある分野は人並み外れた思考を持ち合わせ、とことん研究する。

・最期まで科学技術の平和利用を訴えていた。

アインシュタインの発見した理論は、現代のテクノロジーの進化に大きく貢献しています。

しかしその時代や国の権力者によっては、どんなに素晴らしい発明もマンハッタン計画のように、殺戮兵器を生み出してしまう要素になってしまうということも忘れてはいけません。

アインシュタインの素晴らしい研究や論文はこの記事に書いた以外にも多数あり、名言もたくさん残しています。

この記事を読んで、アインシュタインに興味を持ったり、より詳しく彼の研究内容を知りたいなど思ってくれたら嬉しいです。